di Pietro Autorino

Intro

Ero a telefono con un’amica che non vedo da un po’ – una donna che conduce una vita mondana in una capitale europea, dove frequenta(va) i musei, i teatri, i locali etcetera.

“Ora vado a portare da mangiare al prete” le dico… la saluto e mi avvio per la strada bianca, con la cesta del cibo per il padre, che fa la quarantena sul cucuzzolo di Malfolle dove c’è la chiesa. Penso sia bizzarro, come io stia portando da mangiare al prete eremita. Neanche un anno fa mi sarei immaginato che così presto sarei andato a vivere in campagna… che sarei venuto a camminare sulle strade bianche con la cesta di vimini nella quotidianità. Eppure mi sembra evidente che, per come si mettono le cose, non posso rimpiangere la città: come potrei scambiare questa libertà per un balcone o una finestra sul cortile? La vivibilità del sentiero e la vitalità del bosco circostante, per i posti di blocco alle rotonde? Ma non mi preme tanto di chiedermi se abbiamo fatto bene o male a venire qui. Piuttosto mi colpisce come il mio pensiero non si fermi in questi luoghi, ma ritorni costantemente al coprifuoco nei centri urbani. Non smetto di chiedermi che cosa mi abbia portato a lasciare la città, se il filo di pensieri e sensazioni che ci lega è ancora così ingarbugliato. Cosa c’è fra me, questo paesaggio rurale e la città?

[Per esempio, pochi minuti dopo:]

Il mondo dopo

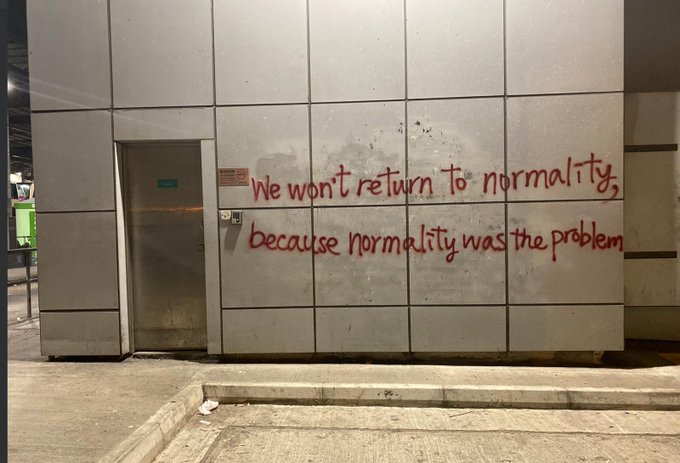

“Eh ma il rischio qual è?… Il rischio è che tutto torni come prima: che la gente ritorni velocemente alla normalità” mi dice il prete al quale ho portato da mangiare, e non è il primo a dirlo. Lo stesso messaggio era stato già evocato sui muri dei palazzi e delle stazioni: non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema. Questo grido emerso dalle rivolte di Hongkong e Santiago del 2019, è rimasto impresso sui muri delle strade, le piazze, e le stazioni di grandi città dove si protestava. Di lì a pochi mesi esplodono i contagi a Hubei, e poi nel resto del mondo: quelle stesse strade allora devono restare vuote – la “normalità” è sospesa… o è finita per sempre? Così la scrittrice e attivista Arundhati Roy, nel descrivere la pandemia come un portale per il mondo a venire, ha sottolineato che non potrebbe esserci niente di peggiore che un ritorno alla normalità dopo gli eventi legati a Sars-CoV2 (1). E se veramente non dovessimo tornare allo stato del mondo prima, allora, in tante ci interroghiamo e cerchiamo di immaginare come/quale sarà il mondo dopo la pandemia.

Eppure, lo scenario di un ritorno alla normalità, per quanto ostinatamente negazionista, è concreto nelle paure di chi lo scongiura. Questa paura è fondata quantomeno nelle proposte politiche che rimbalzano sui media, per una ripresa rapida, di fasi 2, 3, riaperture necessarie, ripartenze sostenute, etcetera. In un suo saggio recente, Charles Eisenstein evidenzia come in questo frangente notiamo, da un lato, il desiderio e l’opportunità di ripensare il mondo dopo la pandemia; e dall’altro, il passo del cambiamento già accentuato dall’accellerazione di certi trend sociali, politici, economici che erano evidentemente già in corso prima del Sars-CoV2. Per esempio, la chiusura di piccoli negozi, lo svolgimento di attività produttive e ricreative di fronte ad uno schermo, il declino dell’istruzione situata a scuola a favore di una in versione telematica, come altri fenomeni, erano già in corso prima, ma sono stati esacerbati dagli avvenimenti recenti. A molti è passato per la testa, che questi cambiamenti, per ora considerati necessari in via eccezionale, potrebbero invece stabilirsi sul lungo termine come nuove forme di vita quotidiana – e fra dei mesi, ci sembrerà forse già normale abbracciare solo un numero chiuso di persone, o camuffare i desideri, le fughe e gli sgarri come viaggi di andata e ritorno al supermercato? Come e cosa cambierà?

Più cerchiamo risposte, più troviamo l’inatteso, e il portale della pandemia si rivela come luogo del mistero. L’imprevedibilità del mondo dopo ricorda alcune analisi dei mostri nell’Antropocene. Amitav Gosh per esempio riprende l’immagine del mostro addormentato sotto i nostri piedi descritta da George Lucas in “Star Wars”: all’apparenza camminiamo su un terreno ostile che ci condiziona nei nostri movimenti e stati d’animo, ma in realtà il terreno sotto di noi è il corpo di un enorme mostro, prossimo al risveglio. Secondo Gosh saremmo praticamente ciechi, incapaci a guardare in faccia alla realtà del mostro anche mentre lo calpestiamo: il mostro sarebbe visibile, ma per una nostra condizione, in realtà diviene invisibile. A maggior ragione che nello stato di lockdown la nostra visuale è fortemente limitata a quel che uno può vedere dalla finestra, dal terrazzo, sul tetto, oppure attraverso gli schermi che ci portano altrove, ma il resto del reale attorno a noi resta per lo più avvolto nel mistero. Diventa quindi sempre più difficile sviluppare un senso di cosa ne sarà del mondo prima, sempre più lontano alle nostre spalle, e immaginare quello a venire è un esercizio difficile, a dir poco. Nel lavoro dell’ AURA Group (2) invece, la figura del mostro si esalta proprio nella sua potenzialità più ambivalente di divenire altro: di trasformarsi in qualcosa che, non lo sappiamo, potrebbe divorarci, come portarci in salvo, per poi restare o anche svanire. La dimensione del mostro è quindi propriamente sperimentale, e si basa su incontri simbiotici tra forme di vita diverse – fra corpi e attraverso i corpi nel paesaggio. In questo senso i paesaggi dell’Antropocene pullulano di mostri: le meduse giganti che prosperano con l’acidificazione degli oceani, un batterio come la Xylella che si divora l’industria olivicola del Mediterraneo, e tanti ancora. Anche gli umani sono mostruosi per come si sono imbattuti in simbiosi con altre specie, che hanno portato a conseguenze ben più grandi delle attese. Ne è un esempio la pandemia attuale: laddove il Sars-CoV2, venuto da ambienti più circoscritti, ha trovato nell’umanità un terreno eccezionale di simbiosi che gli ha consentito di riprodursi e diffondersi su scala globale. Infatti l’esperimento del virus è divenuto mostruoso nel coinvolgimento di specie diverse, ma soprattutto nella sconcertante condizione dei paesaggi in cui prospera. Come si è mostrata allora la pandemia, e cosa di-mostra?

I fantasmi del mondo prima

Le origini zoonotiche del Sars-CoV2, e la tesi dello “Spillover”, sono state rese celebri dal bestseller di David Quammen, le cui interviste e parole sono oggi ambite da molti i giornali e tradotte in molte lingue. Nel suo libro, Quammen, ripercorre lo sviluppo delle più celebri malattie infettive degli ultimi anni, descrivendone il “salto”, da una specie all’altra, spiegando come questo avviene con più probabilità laddove foreste vengono abbattute, e luoghi di rifugio animale diventano inabitabili. Come il Sars-CoV2 è venuto dal pangolino, il SARS-Cov nel 2002 dalle scimmie verdi, l’Ebola dagli scimpanzé, passando per il pipistrello, così come il Nipah in Indonesia, mentre la peste veniva portata dai topi sulle navi e così via. La popolarità di questa tesi sembra regalarci una comprensione diffusa del fatto che una pandemia come questa è possibile soprattutto in un contesto organizzato così come quello che sta portando allo sfaldamento globale: un mondo dove l’umano ha vissuto in maniera dis-incantata le sue connessioni con il vivente circostante, chiamandolo “natura”, e cercando di controllarlo con la tecnica (3), generando mostri.

Alle origini del mostro della pandemia non sarebbero quindi gli animali “untori”, o più tecnicamente “vettori” del virus, ma semmai tutto il circuito e le infrastrutture attraverso le quali questi animali si muovono, le loro fonti di nutrimento e le loro opportunità di riprodursi. Queste infrastrutture sono anche e soprattutto il frutto dell’operato umano sul paesaggio.

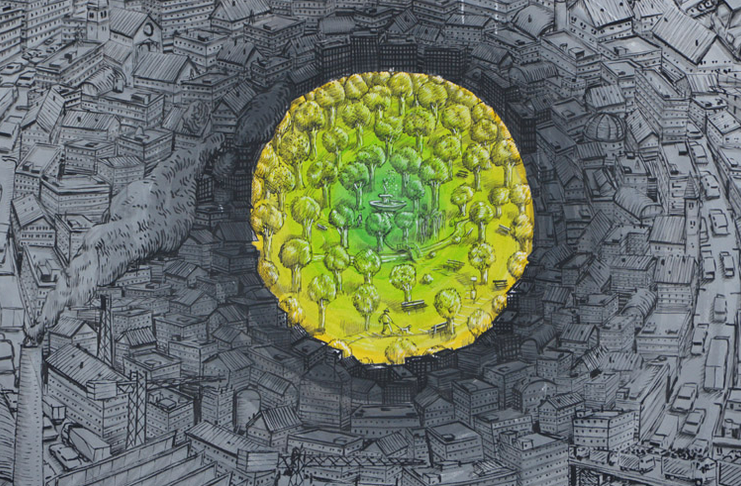

Nel libro “Big Farms Make Big Flu”, Rob Wallace mette in relazione l’intensificarsi di epidemie negli ultimi anni con il food system globale, che concentra la produzione di alimenti in monoculture, allevamenti e macelli intensivi, e il loro consumo nei grandi centri urbani. In altre parole, se volessimo dipingere il paesaggio del Covid-19 in un quadro, questo avrebbe come motivo principale le forme di agglomerazione che l’industrializzazione ha prodotto: figurerebbe le concentrazioni di umani, schiacciati nelle metropoli, e circondati da quello che Wallace chiama “il Pianeta Azienda Agricola”. Queste grandi densità di popolazioni specifiche – quella umana nelle città, ma anche quelle vegetali nelle piantagioni, o animali negli allevamenti – allevano monoculture geneticamente omogenee, che riducono drasticamente le biodiversità, aumentando il rischio di trasmissione. Guardando all’Italia, la pandemia non a caso si è manifestata più fortemente nei luoghi dove più si addensano persone: come noto le grandi città del Nord Italia, le suburbie lombarde più produttive e dinamiche, ma anche più inquinate. In una recente intervista Gino Strada evidenzia il fallimento più grande durante la gestione della pandemia proprio nel fatto che gli ospedali stessi siano diventati i luoghi più infetti. Spazi designati ad accogliere malati, non solo di polmonite bilaterale, ma di molti altri malesseri, sono divenuti incapaci di svolgere la loro funzione di luoghi di cura – sicché, si entrava in pronto soccorso con una gamba rotta, rischiando di uscirne con un’infezione polmonare acuta. Per quanto questo problema ci sia sempre stato quale difficoltà strutturale della gestione del malato, nel 2020 l’incontro degli ospedali con il Sars-Cov2 ha prodotto un altro mostro: laddove i luoghi di cura si sono trasformati in luoghi di contagio, essi hanno alimentato una catastrofe, sia nella sua reale diffusione che nella percezione di essa da parte delle persone coinvolte.

Nel paesaggio-Covid-19, il pennello traccia gli spazi vuoti fra un addensamento e l’altro: queste zone interstiziali sono infestate dai fantasmi dell’industrial-/urbanizzazione, tra le favelas e nuovi deserti, attraverso i territori e i boschi abbandonati, attorno alle nuove piantagioni che sorgono ai margini delle foreste. Sono i fantasmi delle geografie economiche del progresso, le promesse di economie di scala e i benefici dell’agglomerazione che hanno sospinto le organizzazioni umane fino all’inizio del 2020. Così, se oggi questa normalità dovesse culminare nella catastrofe, nel mondo dopo aleggeranno i suoi fantasmi.

Città-Campagna

Già oggi, mentre si aspetta il mondo dopo, le vuote strade cittadine vengono prese d’assalto dai fantasmi del mondo prima. Si celano dietro gli angoli delle piazze silenziose, corrono sotto ai portici deserti, fluttuano nei canali più limpidi del solito. Qualcuno li ha avvistati durante un turno di guardia affacciato alla finestra, altri cercano di scacciarli bruciando la salvia secca nelle loro stanze, cantando o sbattendo le pentole sul balcone: li avrete sentiti tutti, i fumi e le stonate levarsi dagli appartamenti. C’è chi ha dato la caccia al fantasma durante uscite clandestine notturne, per poi rifugiarsi di nascosto a casa di amici. Mentre altri sono già scappati alle campagne, forse sperando di lasciarsi i fantasmi alle spalle, o forse alla ricerca di luoghi di cura altri, dell’aiuto di uno sciamano, o mossi da visioni romantiche di un ritorno alla natura. Non sarebbe niente di nuovo, semmai una moda moderna, che risale almeno all’800 quando intellettuali e borghesi mittel-europei si recavano sulle Alpi per sottoporsi alle cure naturali. Passando più tempo nudi nelle foreste, o esposti alle acque fredde delle sorgenti, cercavano un distacco dalla modernità industriale delle città, sentimento non così lontano da quello dei figli dei fiori nel secondo dopoguerra, o da quello del prete che negli anni ‘80 è venuto a vivere qui sul cucuzzolo sopra casa mia. Pare che il piano originale fosse di costruire una comunità, con una scuola, l’orto autosufficiente, il centro spirituale, e invece oggi è lassù piuttosto solo: l’orto è incolto, la serra fatiscente, gli appartamenti disabitati, e nessuno suona le campane – forse solo i fantasmi di sogni neorurali di ritorno alla natura in comune.

Anche in queste settimane mi capita spesso di sentire persone bloccate in città rivelare che stanno valutando se spostarsi in campagna, appena gli sarà possibile (fase 2-3-4 permettendo). Nelle menti di queste persone bloccate negli appartamenti, infatti, le campagne ritornano come immagini di luoghi più abitabili o desiderabili. Persino Boeri, archistar del Bosco Verticale a Milano, scrive che “il futuro è nei vecchi borghi”. Ma quanto hanno davvero in comune proclami dell’imminente rinascita dei borghi con i grandi progetti di riforestazione delle città? Certo che il mondo dopo non farà affatto a meno delle città che oggi ospitano la maggioranza degli umani. Per ora, in questo caotico e imprevedibile attraversamento del portale pandemico, si accentua un movimento dell’immaginario verso le campagne. A questa tensione associo quei sentimenti più vaghi e inconsci, mossi da desideri di vicinanza con gli altri. Penso che si concretizzino, a volte, in spinte creative alla ricerca di nuove ecologie di prossimità. Infatti, se l’incontro con il prossimo è stato messo fuori legge, questo lo rende ancor più desiderabile. Possiamo comunque cercare l’incontro in altre sue forme, più o meno conviviali, e non sono solo quelle mediate dalla tecnologia e i social media – ci sono anche i brindisi e le cantate dal balcone, gli applausi, le lettere cartacee, e gli incontri clandestini. Ma c’è anche una ricerca di prossimità più che sociale, non solo umana, ma con il resto del vivente. La riscontriamo per esempio, nel desiderio di ascoltare e notare – il cinguettio degli uccelli pare sia cambiato da quando non c’è più traffico… le montagne sono ricomparse all’orizzonte… l’acqua del fiume assume un colore nuovo… Questa tensione emerge anche nell’attitudine alla cura di altre forme di vita dalla quale possiamo trarre soddisfazione e senso di alleanza. Penso alle tante persone che hanno (ri)preso a impastare con il lievito madre e nutrire comunità batteriche, non per niente il consumo medio di farina in Italia è raddoppiato negli ultimi due mesi; altre hanno iniziato a coltivare un orto in giardino, sul tetto, in balcone, a casa della nonna, seppure in una bacinella d’acqua di fronte alla finestra in cucina; altri hanno cominciato un compost lasciando fermentare lo scarto organico. L’impulso a comporre lavori, creazioni o atti come questi, nasce in una finestra di tempo che si è aperta nella quarantena, che ha allontanato molte persone dai ritmi e la quotidianità della normalità di prima. Non possiamo certo romanticizzare l’isolamento e il distanziamento sociale nel complesso visto il dramma che in molti casi ha esacerbato le disuguaglianze e dato il colpo di grazia alle realtà più fragili e precarie – penso all’abuso del lavoro in certi settori come le fabbriche, i supermercati, la logistica, ma anche alle violenze domestiche in aumento, e così via. Eppure osserviamo che tante persone hanno reagito con spirito di rinnovata solidarietà e convivialità con quello che gli restava attorno, traendo più soddisfazione del solito anche da incontri con un animale, una pianta o una cultura batterica. Forse è possibile intravedere in questi esperimenti una rete di piccoli tentativi di plasmare il mondo dopo.

Al passaggio attraverso il portale della pandemia potrebbero sopravvivere quei movimenti che coltivano altre simbiosi possibili in alleanze di prossimità con il vivente. Potremmo rintracciare degli spunti di come questo avviene attraverso il portale guardando alla parabola dei movimenti contadini in questa pandemia. Innanzitutto, gli esempi del paragrafo precedente ci aiutano a pensare l’agroecologia come un movimento non meramente rurale, tutt’altro: essa è fortemente presente negli spazi urbani. Infatti, l’agroecologia nasce dal bisogno diffuso e reciproco di città e campagna di incontrarsi, cospirare e tessere alleanze. Nelle lotte per l‘autodeterminazione alimentare, la campagna è entrata prepotentemente in città, soprattutto nelle piazze attraverso i mercati, nei condomini e nelle case con i prodotti contadini. Ma anche la città si è mossa verso le campagne, per esempio attraverso le economie solidali delle comunità a supporto dell’agricoltura (CSA), i gruppi di mutuo aiuto e altre forme di socializzazione dei lavori agricoli e della cura del territorio, celebrando una contadinanza conviviale. In queste sue traiettorie l’agroecologia pone sfide massicce alle forme di agglomerazione che sono poi alle origini della pandemia che viviamo oggi. Sia sul piano poetico che materiale, l’agroecologia contrasta i processi di alienazione nelle città e l’industrializzazione delle campagne, in rottura con i circuiti mostruosi sulla quale il Sars-CoV2 si è mostrato. Nella pandemia questo conflitto è emerso fortemente.

L’agricoltura contadina di prossimità è stata duramente colpita dalle misure restrittive del contenimento e del distanziamento nel lockdown. Lo stesso è vero per molti altri settori produttivi, certo, ma c’è un forte paradosso nel confronto fra il trattamento dell’agricoltura di prossimità con quello dell’agroindustria che rifornisce la grande distribuzione. Infatti, per quasi tutta la “fase 1”, l’agricoltura e l’allevamento per autosussistenza sono stati considerati come attività hobbistiche e quindi non imprescindibili. Dunque, molte persone che curavano un orto o seguivano un pascolo in un comune diverso da quello di residenza sono rimaste bloccate. Gli spostamenti indispensabili per andare a dare da mangiare a una bestia, procurarsi i trattamenti per le piante, tagliare l’erba o dare l’acqua all’orto sono stati banditi. Nei migliori dei casi, i contadini sono entrati in clandestinità per poter continuare a tenere in vita gli animali e le piante. Una sola eccezione è stata riscontrata, nell’ironia: ai detentori di piccoli uliveti in Puglia, è stato concesso di recarvisi anche se in comuni diversi, per poter continuare a svolgere i lavori necessari al contenimento della Xylella. Insomma, la guerra al virus poteva essere sospesa solo perchè non cessasse la guerra al batterio. Per fortuna, poi, dalla metà di Aprile, molte ordinanze regionali hanno riconosciuto le necessità dei piccolissimi agricoltori, acconsentendo di spostarsi anche a chi svolge agricoltura per il proprio autoconsumo. Ma il dato è che l’autodeterminazione alimentare è stata bollata come “hobby” prescindibile in quanto pratica contadina (praticamente una cosa di folklore), mentre l’agroindustria veniva dichiarata settore strategico. Abbiamo assistito all’incremento senza precedenti di profitti della grande distribuzione organizzata, simultaneo al collasso dell’economia, mentre il divieto di assembramenti all’aperto ha bloccato quasi tutti i mercati contadini. Prodotti di prossimità che viaggiano pochi chilometri per vendita diretta da chi li coltiva a chi li mangia sono stati ritenuti un pericolo di salute pubblica improponibile. Mentre è stato ritenuto idoneo cibo-merce che viaggia attraverso i confini, magazzini, e passando per ulteriori passaggi di trasformazione, imballaggio, consegna, controllo, arriva alla vendita in ambienti con poco ricambio d’aria, dove le persone sono rimaste in fila per ore. Da una parte queste scelte di salute pubblica e contenimento hanno prodotto mostri, uno su tutti, si è nutrito proprio di code al supermercato, ascolti TV e smartworking. Da un’altra hanno spinto le realtà contadine a salti mortali verso il baratro. Per esempio, dover realizzare consegne a domicilio in autogestione, senza usufruire dei servizi della logistica ad alto tasso di sfruttamento e precarizzazione. Di fronte a numerosi ostacoli, alcuni produttori sono rimasti drammaticamente isolati e senza sbocchi di vendita. Altre realtà più resilienti invece sono riuscite a riorganizzarsi con ulteriori sforzi di mutualizzazione, tramite staffette di consegna tra produttori, ma anche con l’autogestione dei consumatori in città che hanno formato nuovi gruppi di acquisto solidale, e altre collaborazioni. Un esempio speciale è il “tinder della verza”, una piattaforma della rete CampiAperti a Bologna, che fa matchare i consumatori a seconda delle zone di residenza, raggruppando così gli ordini di consegna così per ridurre gli spostamenti necessari, i costi etc. Certo che nella pandemia i movimenti contadini agroecologici hanno vissuto drammi fra la vita e la morte, ma in alcuni casi hanno sviluppato nuovi anticorpi che potrebbero di-mostrarsi buona pratica per il mondo dopo. Se riconosciamo la mostruosità del rapporto fra le origini zoonotiche del virus, la sua diffusione sulle geografie di agglomerazione antropogeniche, dobbiamo ripartire anche da una riflessione sul sistema agroalimentare che possa nutrire le città senza mettere a repentaglio le nostre comunità.

Outro: l’Agroecologia come un’epidemia

E’ stato una volta arrivati in campagna che l’epidemia è divenuta il nostro ordine del giorno. Da quando ci siamo trasferite a Malfolle a Novembre ‘19, ci è voluto poco. In principio furono i topolini, quelli piccoli di campagna che sembravano abitare fra la cucina e la cantina; poi sono cresciuti, sono cambiati, sono diventati ratti, molti di più e molto più grandi. A volte ci sembrava entrassero nei nostri letti di notte, e abbiamo cominciato a vederne pure dove probabilmente non ce ne erano. Poi abbiamo scoperto una loro colonia scavata sotto al pollaio. Abbiamo offerto loro ogni forma di esca: cioccolata, noci, parmigiano, bocconcini di burro e cacao con le spezie ricolmi di acido borico, bidoni pieni di cibi profumati, gabbie XL, trappole fai-da-te. Due li abbiamo bruciati per metà, li abbiamo appesi al muro del pollaio per scacciare gli altri, ma il giorno dopo si erano mangiati pure quelli. Ne abbiamo affogati, sotterrati e liberati altri giù al fiume, ma ci sono magazzini ancora cosparsi di loro escrementi. E non ci sono mica solo i topi… quasi subito abbiamo scoperto gli acari dell’erba: causano prurito aggressivo che manda fuori di testa per diversi giorni. Alcune di noi sono ancora coperte di bolle rosse. Ti gratti le punture ovunque, nel sonno, mentre mangi, poi ti gratti le croste e vai avanti a oltranza, perché le croste si ingrandiscono e riprendono a sanguinare. È paradossale che più ti “avvicini” alla terra, e più te li prendi, soprattutto se vai a curare l’orto o se ti siedi sull’erba un attimo. È come un deterrente per freakkettoni che vogliono fare la comune a piedi scalzi. Ne soffrono soprattutto quelli che di noi hanno la pelle più bianca – il che ha alimentato un mezzo mito di quelle di noi che invece hanno carnagione olivastra, le quali sembrano aver sviluppato qualche sorta di immunità agli acari – il che ricorda vagamente le speculazioni riguardo al potere nascosto degli africani che non si prendono il coronavirus perchè sono neri. Anche il nostro cane ha sofferto di una rogna aggressiva ed era ridotta assai male per diverse settimane. E poi c’è stata la moria delle galline. Per due giorni consecutivi ne abbiamo trovate morte due alla volta, e abbiamo scoperto che era stato il cane del cacciatore, colto in flagrante al terzo giorno. Ma poi hanno ripreso a morirne altre, quasi una ogni giorno, al mattino la trovavamo in fin di vita, con il culo tutto mangiato. Ci siamo interrogati a lungo, se fossero i ratti a disturbarle, forse parassiti intestinali, salmonella, la temutissima faina, oppure forme di cannibalismo fra le galline, dovuta alla noia o allo stress. Abbiamo fatto diversi tentativi senza venirne veramente a capo: le tisane al timo, l’aglio nella crusca, l’aceto nell’acqua, separarle, dargli più spazio, più aria, nuovi percorsi per distrarle, abbiamo disinfettato il pollaio con la calce idrata, dato loro più cose verdi da mangiare. Poi hanno smesso di morire, ma non abbiamo capito perché. Poi sono arrivati i daini nell’orto, per gran parte dell’inverno, tutti i giorni, a mangiare i più succulenti esemplari di fave, piselli e ceci. Dopo l’inverno più caldo mai registrato è venuta la neve a salutare la Primavera, portandosi via i finocchi che avevamo piantato. Più di recente c’è un tasso che scava buche sui bancali degli ortaggi alla notte, per smollare la sua merda piena di semi estranei al nostro piano culturale. Nel vederli mi sono chiesto cosa potrebbe nascere da quei semi già digeriti e concimati dal tasso. Ci staranno bene accanto alle cipolle? L’ultima poi, giusto ieri sono arrivate le larve e gli afidi che infestano i ciliegi appena dopo la fioritura, coprendo completamente tutta la superficie dei rami e delle foglie. Ancora non c’è stato un giorno che passasse senza una nuova preoccupazione per qualche problema di salute pubblica da gestire che riguardasse l’ecosistema in cui ci barcameniamo. Ognuna di queste, ogni volta ci spinge e ci sfida a un certo impegno, ricerca di creatività, e respons-abilità, soprattutto in chiave di improvvisazione e sperimentazione su questo terreno. Ma si fa largo fra di noi una strana consapevolezza: che questa continua minaccia agli equilibri che cerchiamo di navigare non sia nient’altro che una normalità, costante dell’agricoltura ecologica? Da cittadino pensavo all’agroecologia e l’epidemia come due cose totalmente separate e forse opposte, la prima come simbolo di salute ed equilibrio, la seconda come disastro e disagio. La mia esperienza in campagna, fino ad oggi, le riavvicina fino quasi a sovrapporle.

La campagna, poi, pullula di mostri e fantasmi. Il lupo per esempio, a cui in molti vorrebbero sparare, o che altre vorrebbero poter incorporare, imparando il suo ululato. Anche qui a Malfolle il lupo fa paura: che farà? Verrà anche lui a mangiare le nostre galline, o invece terrà a bada i daini a cui fa gola il nostro orto? Forse se li è già mangiati… visto che abbiamo smesso di vederli da un po’. Per ora, venga in nostro aiuto con una breve storia.

C’è uno studente greco che decide un giorno di tornare alla terra del nonno, fra i monti. Pare che il nonno gli abbia detto: “Nipote, quest’anno dovremo allevare 30 pecore: 10 per noi, altre 10 da vendere, e infine, altre 10… per i lupi”. La potremmo rinominare la storia dell’immunità. Le parole ‘immunità’ e ‘comunità’ hanno un’etimologia in comune “-munus”, che in latino significa una tassa da pagare, nell’ottica di una solidarietà sociale, oppure un dono, un’offerta sacrificale – pegno da offrire a una divinità da ingraziarsi. Per quanto il nonno ostentasse saggezza nella sua proposta di ricetta per l’immunità, non credo fosse certo che per proteggere il gregge quelle dieci pecore in più sarebbero bastate. Quello che certo non gli mancava erano il rispetto per il lupo e una determinazione a sperimentare forme di immunità, anche attraverso un sacrificio considerevole. Così in agroecologia ci si barcamena da un’epidemia all’altra, nel tentativo di incrociare nuovi equilibri, alla ricerca di limiti e possibili simbiosi dentro un ecosistema. Oggi, lungo il portale, rifiutare un ritorno al mondo prima, significa anche chiedersi che prezzo dovremo pagare: non solo quale normalità vogliamo lasciarci alle spalle, ma anche cosa siamo disposte a sacrificare.

Referenze:

(1) Ho cominciato a scrivere quest’articolo, lentamente, all’inizio del mese, e ogni giorno leggo di nuovi appelli per un non ritorno alla normalità. Per dire questo di Muhammad Yunus, o questo di Lara, tradotto sul Manifesto, etc.

(2) Gruppo di ricerca sull’Antropocene, guidato da Anna Tsing e Heather Swanson. In particolare il loro libro “Arts of Living on a Damaged Planet: Monsters and Ghosts of the Anthropocene” dal quale riprendo le figure di mostri e fantasmi per questo articolo.

(3) Si vedano i post precedentemente pubblicati su questo diario, che fanno riferimento al lavoro di Michael Taussig.